メトロ6000系1次試作車を作る

どもども。そろそろ冒頭の挨拶もネタがなくなってきたいおんぐりっどです。京急関連で怒涛の3連続ブログ更新をしてしまい少々疲れてきましたが、この記事が一応今回の大量更新のラストになります。

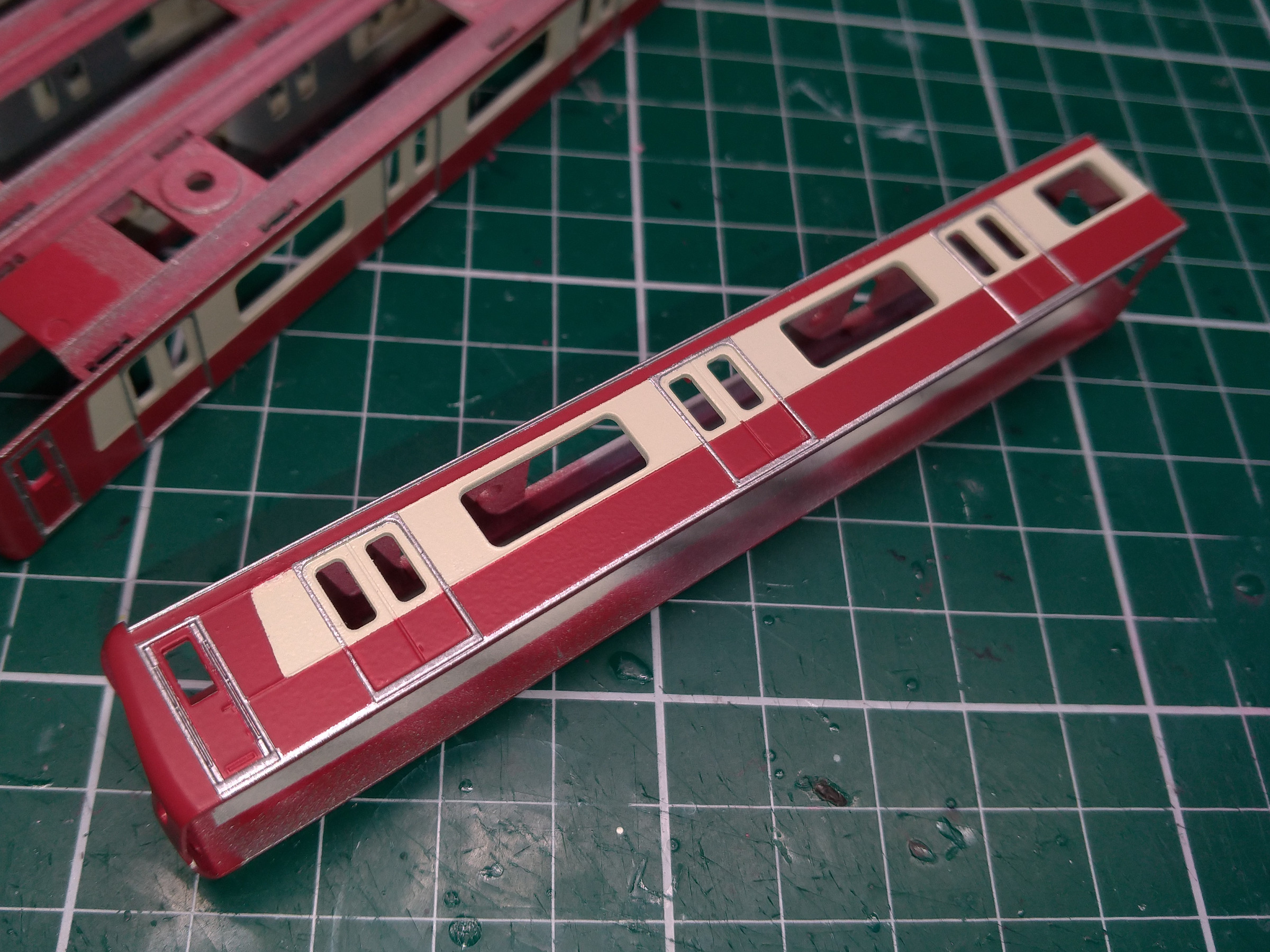

タイトルの通りメトロ6000系ハイフン車の製作になります。実はこちらも件の知り合いからの依頼で作ったものになります。鉄コレをベースに各所を加工して実車に極力近づけてみました。

メトロ6000ハイフンといえば革新的な営団6000系列の先駆けとして登場し、各種新技術の試験に供された名車であることをご存知の方も多いかと思います。世界初のサイリスタチョッパ制御の実用化に向けた試験のほか、日本で初となるVVVFインバータの現車搭載試験など何かと「初」の技術を多く詰め込んだ車でありまして、まさに革新的だと言えるでしょう。個人的には、京急でもおなじみの三菱の電気指令式空気ブレーキシステムの先駆けとなる形式であることから営団6000と聞くとまずブレーキのことを思い出します。ブレーキについては当時の開発エピソードなどを聞く機会がありましたので後半で軽く紹介させていただこうかと思います。

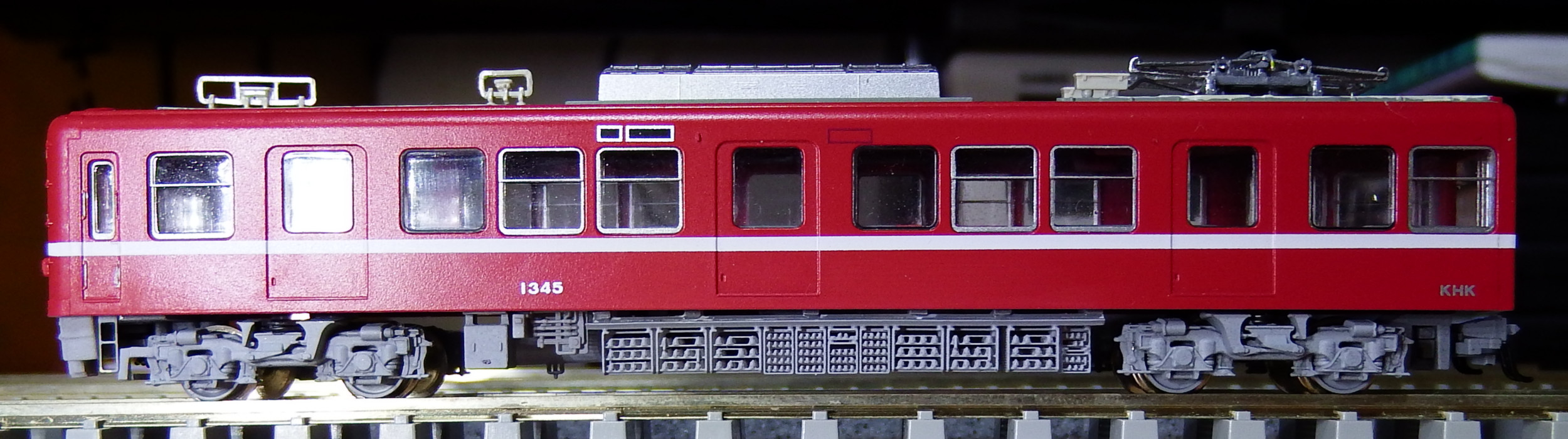

今回模型のプロトタイプとしたのは引退直前の仕様ということで、綾瀬支線で活躍していた姿を製作しました。同時期に活躍した5000系3連と仕様を合わせるために台車や主回路、ブレーキ周りが5000系と同等の装備になっている仕様になります。具体的には、制御方式が抵抗制御、ブレーキ方式が電磁直通式に改造された後の姿です。

ざっくりと加工点を整理すると以下のようになります。

①車体ドア部塗装(クレオス35番)・アンチクライマ塗装(クレオスMc211番)

②前面帯嵌り改善加工

③床下機器・前面運転台下機器取り付け(自作データによる3Dパーツ)

④台車加工

⑤屋根色差し・集電装置交換・冷房装置塗装

①車体塗装関連

製品ではドア部分も銀色の塗装で再現されていたため、ドア部分の帯を残すようにマスキングしてクレオス35番 明灰白色で塗装をしました。同時に、前面のアンチクライマについても金属材の違いによる質感を表現するためにクレオスMc211番クロームシルバーで塗り分けをしました。

②前面帯嵌り加工

製品発売当初からTwitterなどで言われていた話として、前面の緑帯部分のパーツの嵌りが悪く、広がっているような状態になっていることが挙げられます。これは車体側の寸法に対して緑帯パーツの内側寸法がわずかに小さいことに起因するようで、今回の加工では帯パーツの内側を強度に気をつけながら削り込むことで広がらずに嵌るよう調整をしました。嵌りがよくなったと同時に外れやすくもなるので接着剤で固定してあります。特に外す用事もなさそうなのでこれでも問題なさそうです。

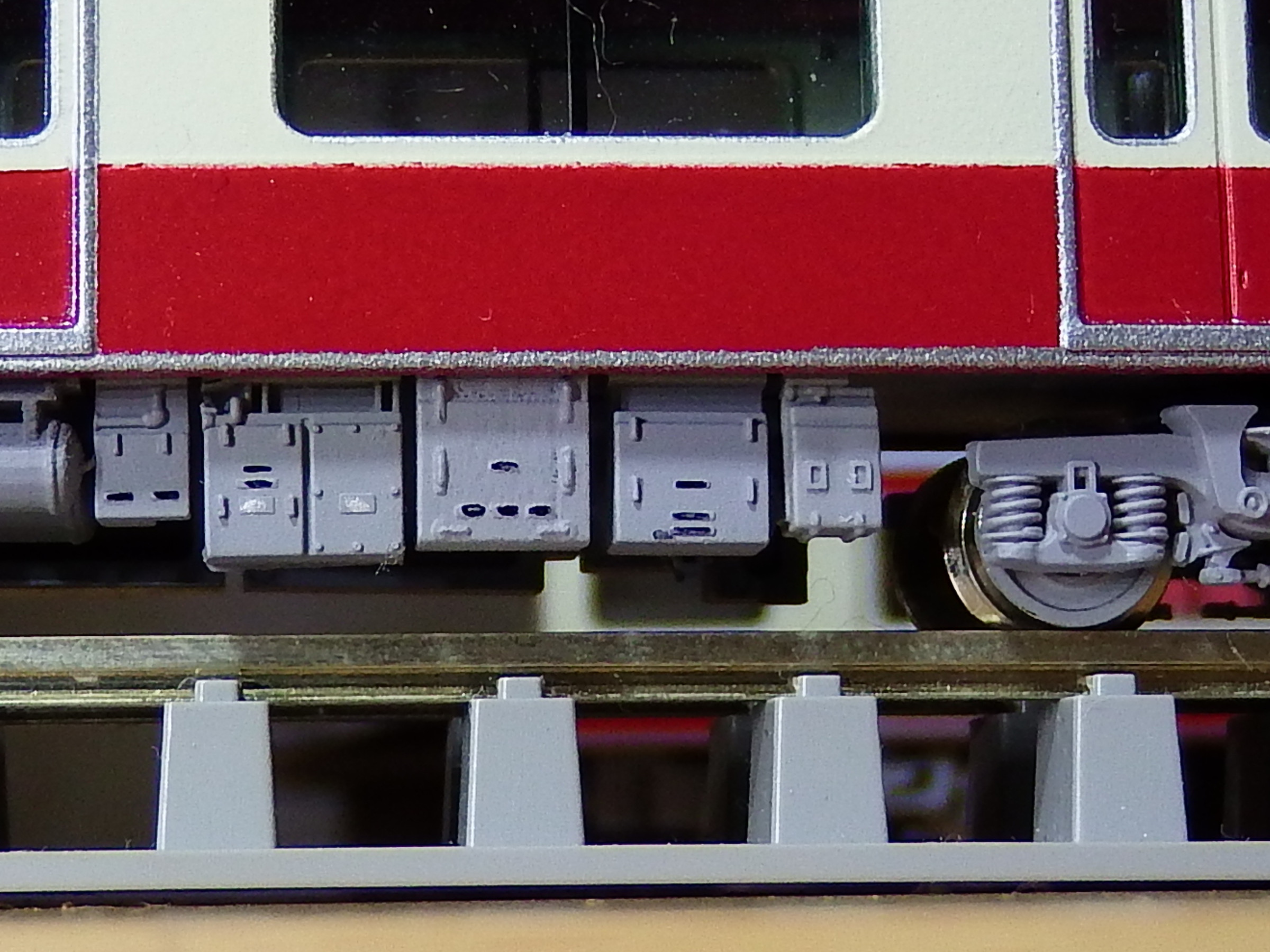

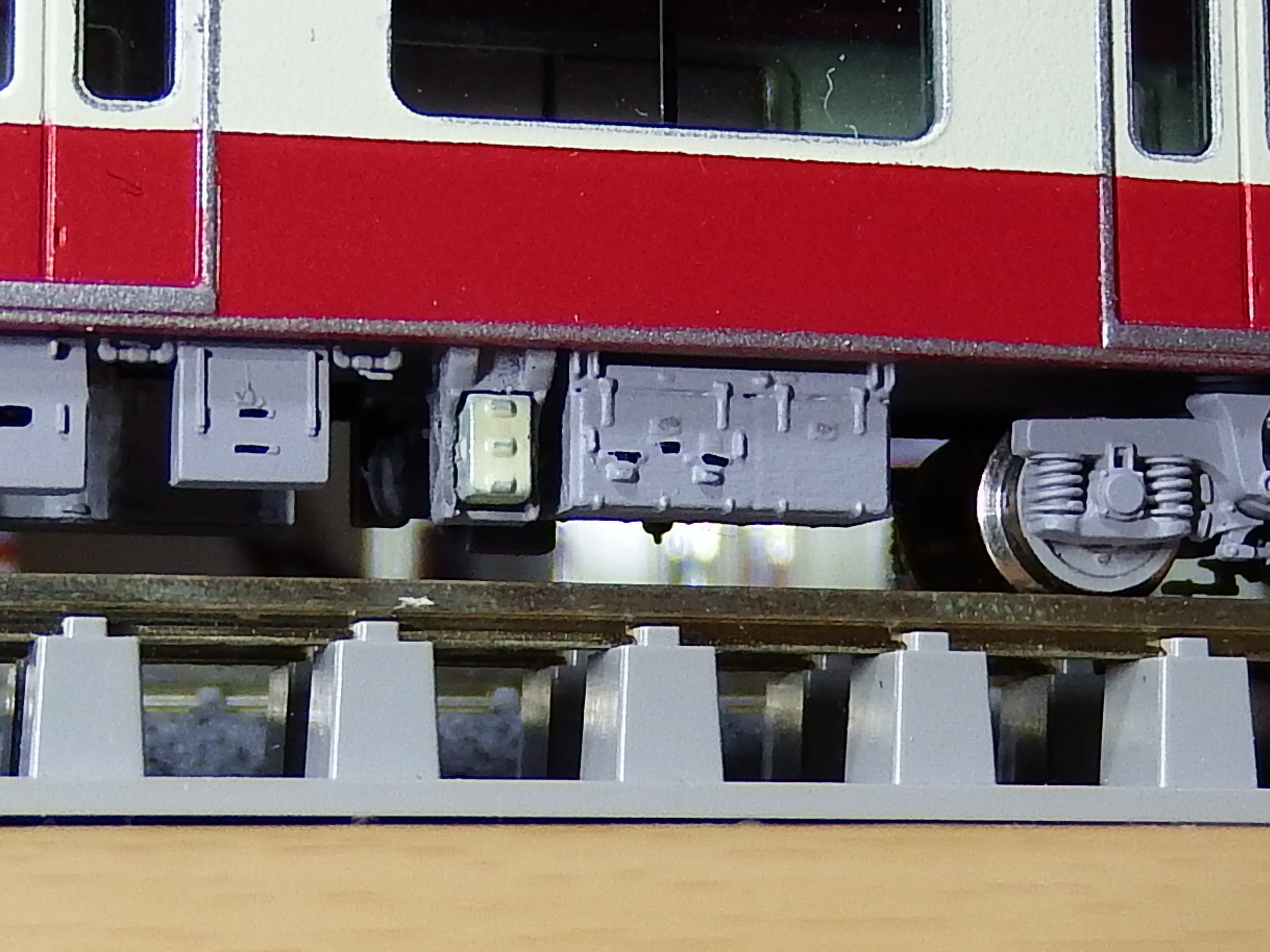

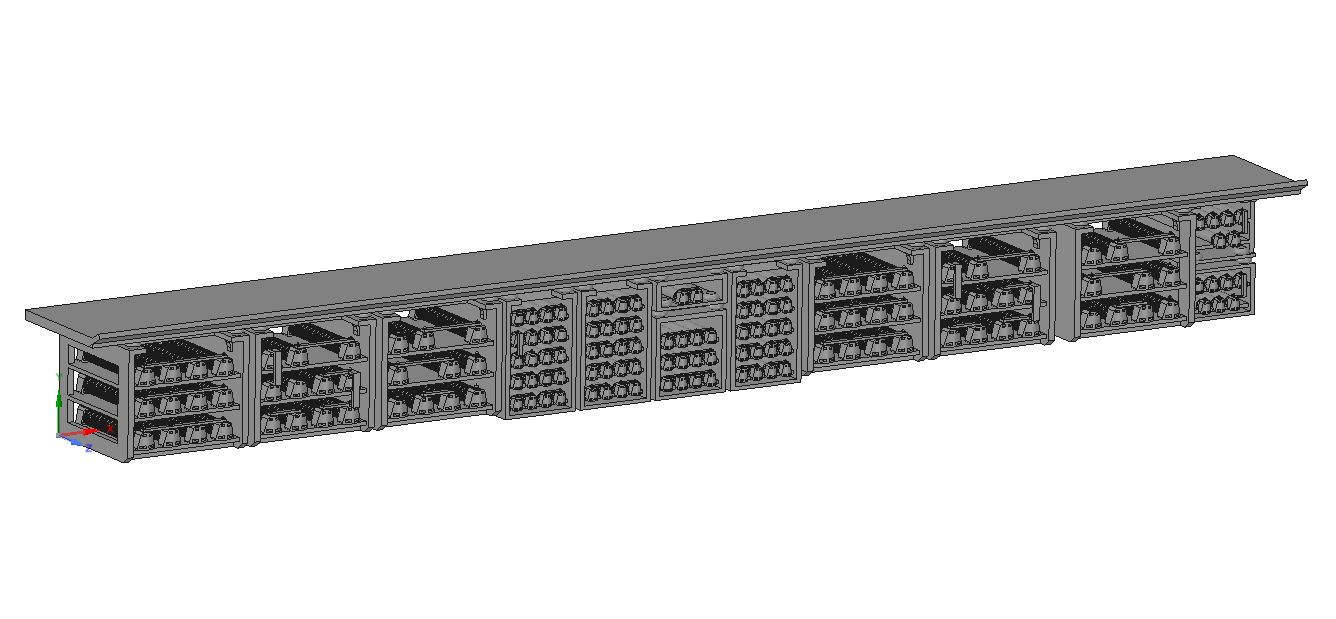

③床下関連

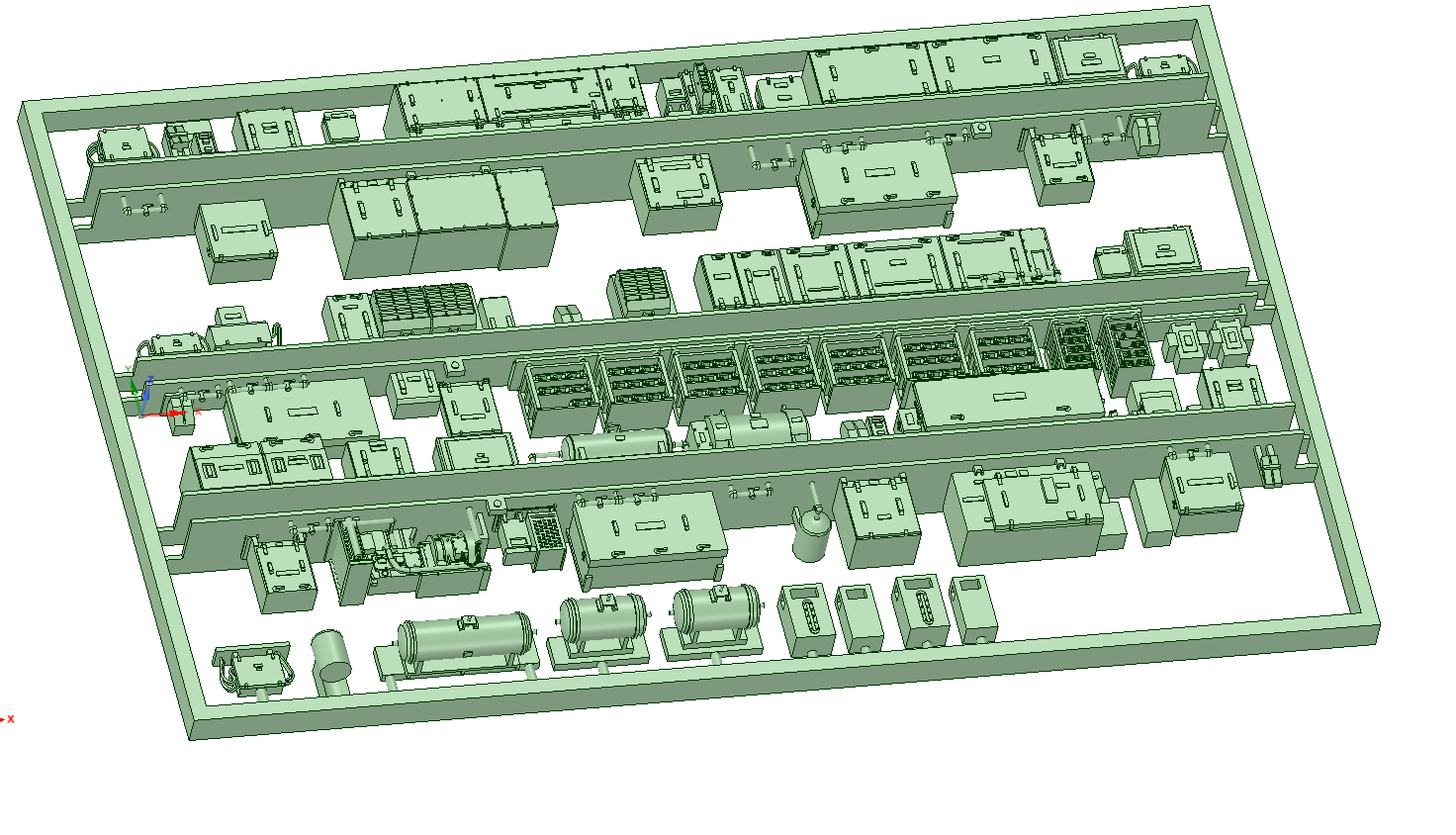

今回は鉄コレベースの改造ということもあり、製品に特に流用できそうな機器も見当たらなかったためすべての床下機器を自作データの3Dパーツによって表現しています。モデリングにあたって、床下資料が非常に乏しく、またすでに引退後の車両であるため観察に行くこともできずに難儀したのを覚えています。たまたま家にあったとれいんの東京メトロ特集の回に床下写真が掲載されていたので、これを取り込んでトレースする形で3Dデータ製作をしました。抵抗制御車特有の細かい機器や凹凸の多い筐体ばかりで大変でしたが、3両のみの製作だったのが救いでした。

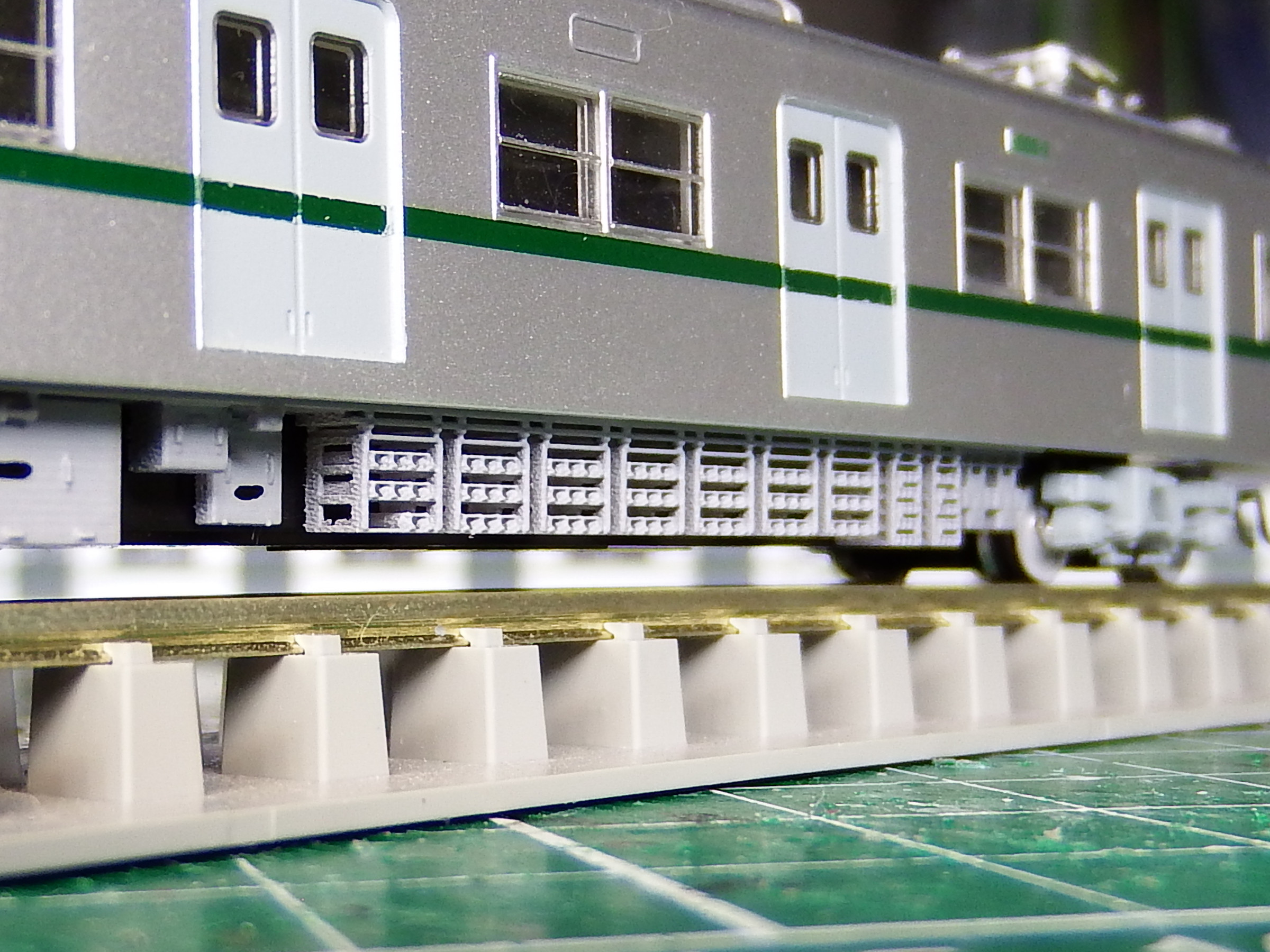

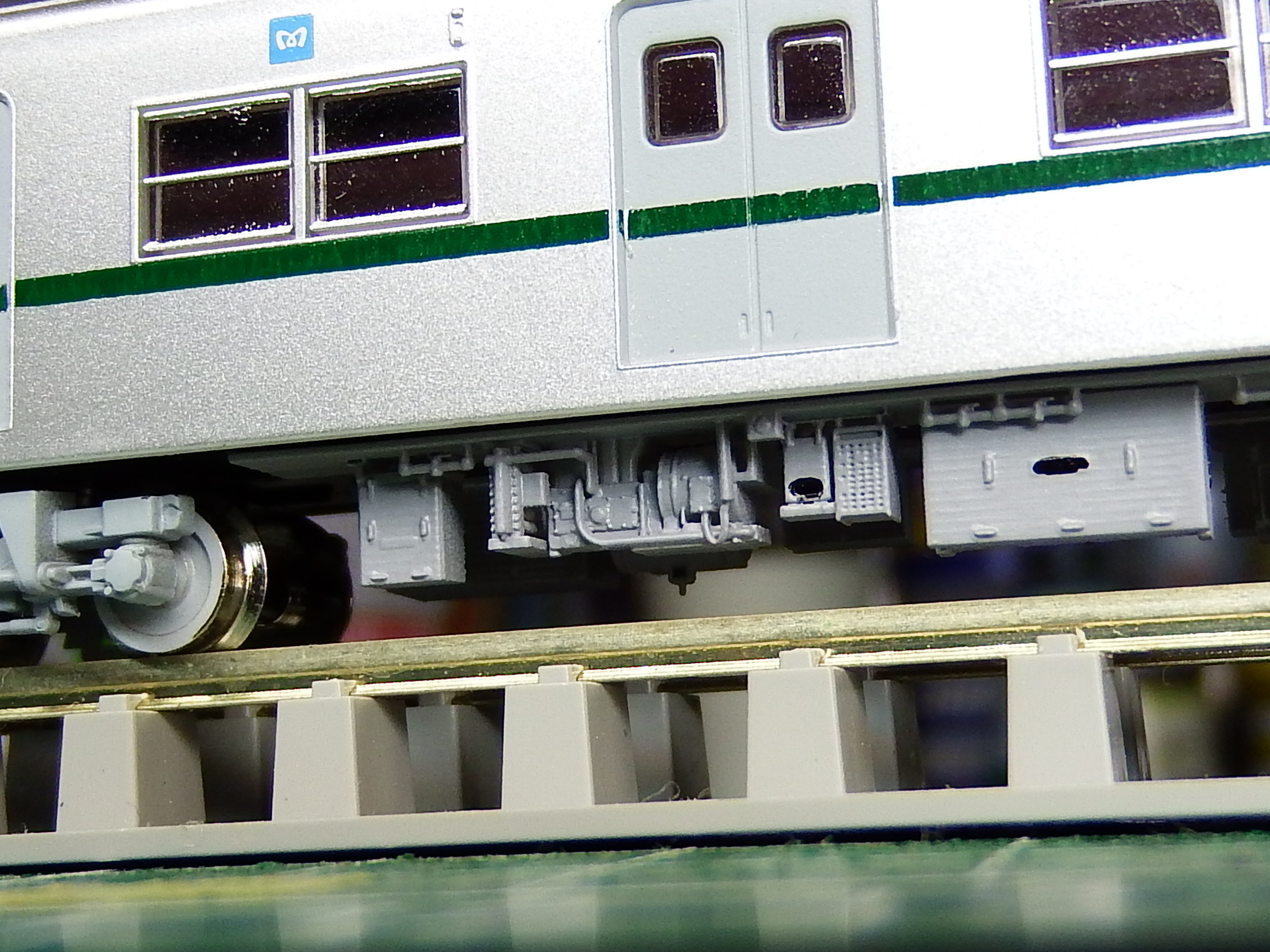

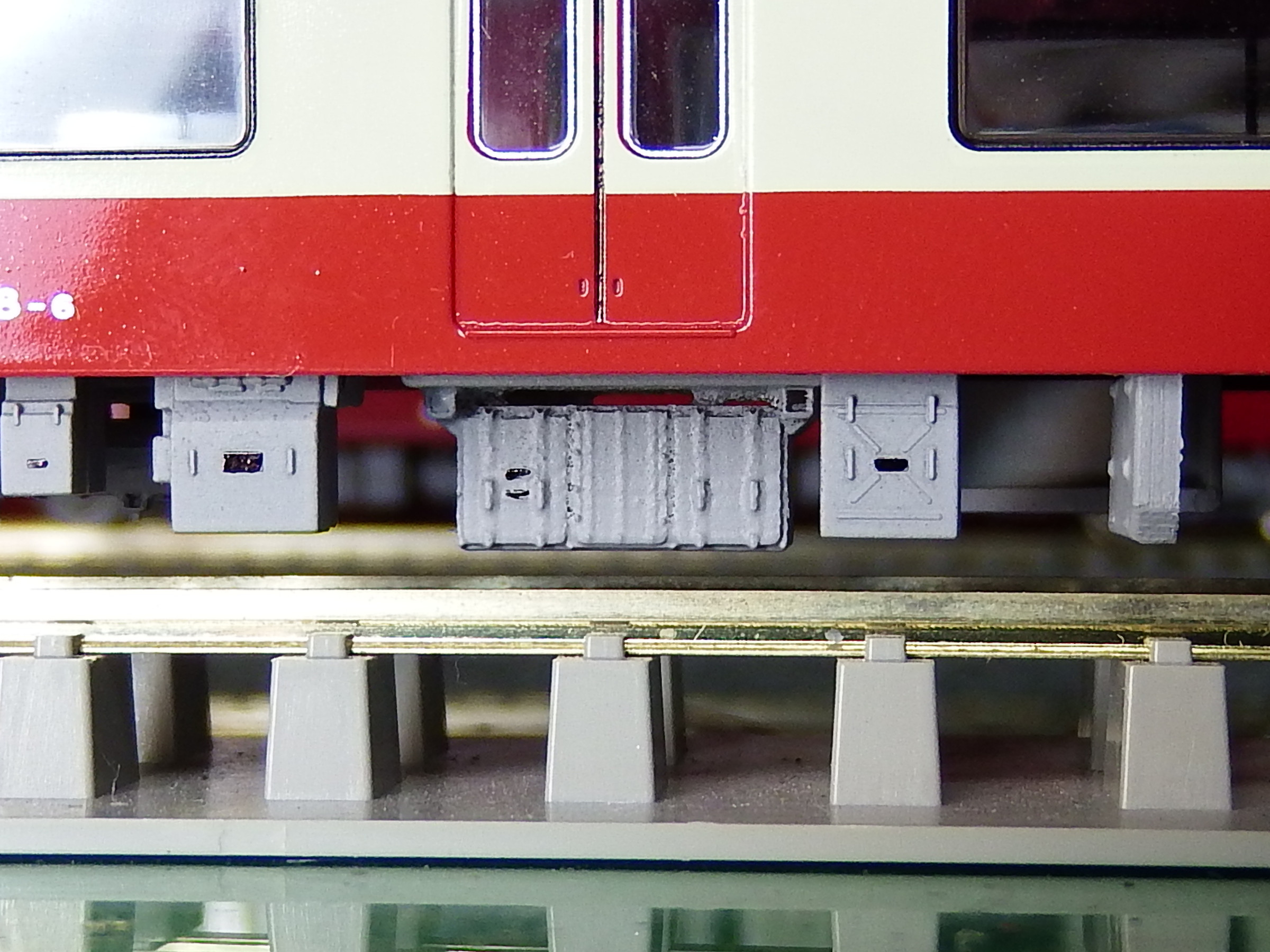

パーツが届いてしまえばあとは取り付けるだけなので非常に簡単な作業です。こちらの京急旧1000形の記事ですでにその細密さは確認した3Dプリンタによる抵抗器の表現もうまくいったようで一安心です。また空気圧縮機などについても、ほかの編成の資料写真をもとに極限まで細密に再現してみました。抵抗器や空気圧縮機などの凹凸の多い形状の機器をしっかり作り込むことで床下にメリハリが生まれ引き締まることがよくわかりますね。

パーツが届いてしまえばあとは取り付けるだけなので非常に簡単な作業です。こちらの京急旧1000形の記事ですでにその細密さは確認した3Dプリンタによる抵抗器の表現もうまくいったようで一安心です。また空気圧縮機などについても、ほかの編成の資料写真をもとに極限まで細密に再現してみました。抵抗器や空気圧縮機などの凹凸の多い形状の機器をしっかり作り込むことで床下にメリハリが生まれ引き締まることがよくわかりますね。

前面の運転台下機器については、詳細な資料が用意できなかったため雰囲気重視でそれっぽい箱をモデリングして取り付けています。電磁直通車っぽさを出すために銀河モデル製の3段配管エッチングパーツも使ってみました。

④台車加工

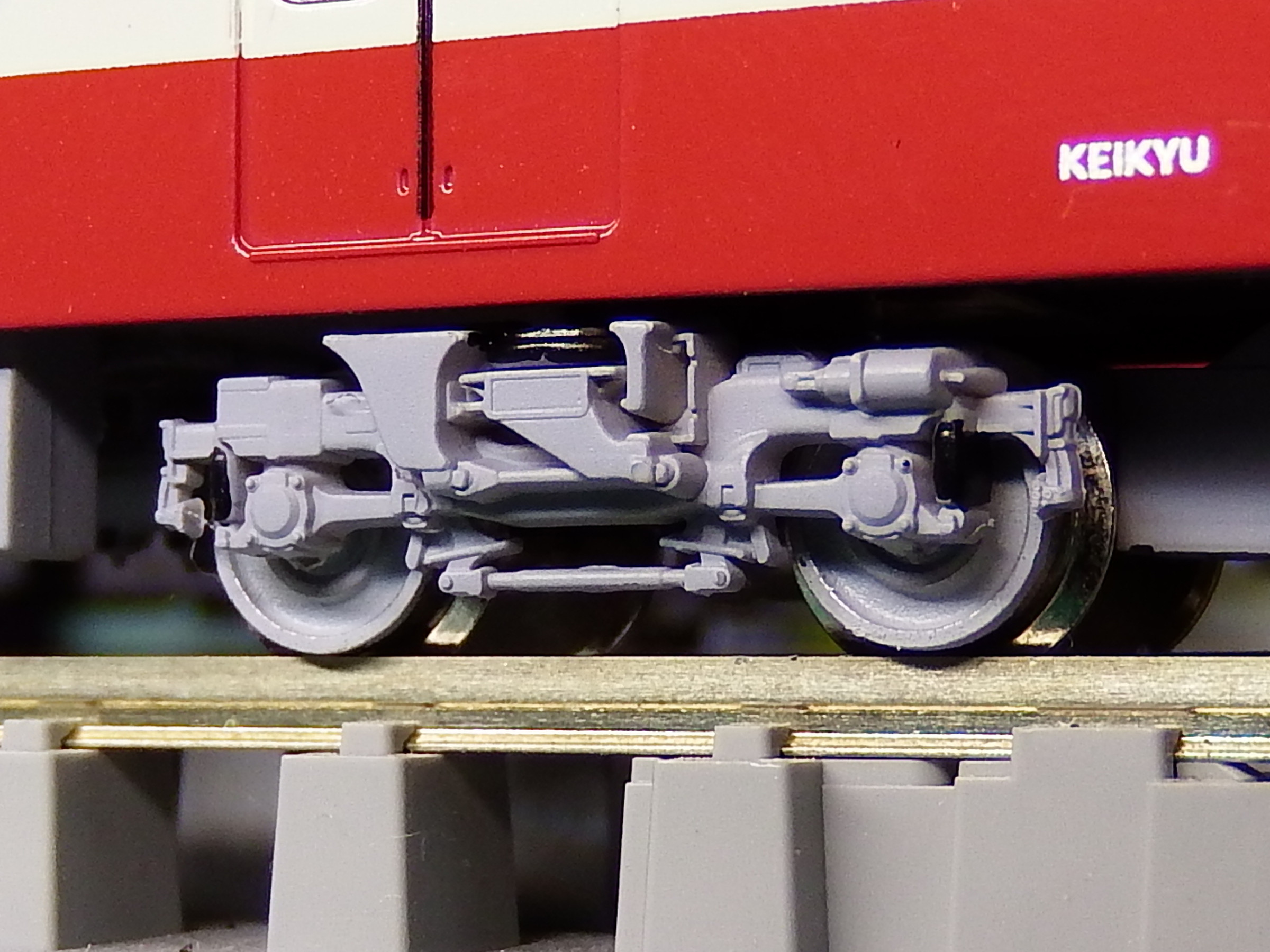

先述の通り北綾瀬支線での運用開始に伴い5000系のFS-502形台車に振り替えられたため、製品の台車を加工して使用する必要があります。具体的にはブレーキシリンダの削除とブレーキリンクの一部切除になります。実車ではCT車のみ落成時からの台車が改修され使用されていますが、見た目としてはFS-502形とほぼ同様なため模型では3両とも同じ加工をしています。先頭台車にはプラ材の組み立てで排障器を取り付けてみました。前面下部オオイがない形式ですのでいいアクセントになっています。

⑤屋根回り

屋根は配管色差しをいつも通り行っています。パンタグラフについてはTOMIX製のものに交換し、避雷器も別で取り付けをしました。また冷房装置のカバーの色味が良くなかったのでこれについてはGM14番灰色9号で塗装しました。

ざっくり加工点はこんな感じです。今回使用したパーツについてはDMM.makeの私のページで販売をしていますのでよろしかったらご活用いただければ幸いです。

6000-1号車(CT)

海側

山側

綾瀬方の制御付随車です。制御車ながら集電装置を有しているのが特徴で、床下では主に補助電源装置を装備しているようです。落成当初は試験用に三菱の電機子チョッパ装置を装備していたそうですがこれも現在では撤去されています。3両とも共通ですが、いかにも三菱といった感じの筐体をしたブレーキ制御装置がいいですね。

6000-2号車(M1)

海側

山側

中間電動車です。落成当初から抵抗制御の主制御器(CS)を有する車です。海側に並ぶそろばん抵抗とその反対側側面に艤装されるCSと断流器がいかにも抵抗制御車だなといった外観です。

6000-3号車(CM2)

海側

山側

北綾瀬方の制御電動車です。模型で再現した形態では隣のM1とユニットを組む車になります。蓄電池と電動発電機(MG)などを装備しています。山側のATC関連の機器箱も目立つポイントです。

いかんせん資料が少ないので細かい機器の詳細をお話できなかったのが申し訳ないところですが各車の紹介は以上になります。

//

おまけ:6000のブレーキシステムについて

冒頭で少し述べましたが、6000形では三菱の電気指令式空気ブレーキが用いられています。京急車のMBSA作用装置などでその名前を聞いた方も多いかと思いますが、実は営団6000系世代の電車がその先駆けとなっています。遡ること1960年ごろ、三菱電機と三菱重工共同で電気指令式ブレーキの開発が進められており、制御システムなどの電気的な部分を三菱電機が、弁体などの機械的な要素を三菱重工がそれぞれ担当していました。

これら新開発の電気指令式ブレーキは大きく分けて2つに分類され、1つは複数の指令線のON/OFFでブレーキステップの指令を行うデジタル式、もう1つは1本の線に流す電流信号の強さで指令するアナログ式でした。このうち前者は営団6000系よりも少し前に登場した大市交30系でOEC-1という名称で採用されました。三菱サイドではMitsubishi Brake system Step by stepの略称であるMBSと呼ばれ、京急のMBSAなどについてもこのMBSの進化形であると言えます。もう一方のアナログ式に関しては自在制御、連続制御を意味するFreqencyから取ってMBFと名付けられ、営団6000系ではこの方式が採用されました。

営団6000でMBFを採用した理由としては電空協調の演算にアナログ式指令の方が優れていたからだと耳にしたことがあります。やはり電機子チョッパの回生性能を活用したかったのでしょう。黎明期のMBSでは多段式中継弁の膜板不良なども多発しており、整備に難儀したという話も聞きますので当時の営団の選択は正しかったのかもしれません。

ブレーキの指令は応答性の観点から完全に電気のみで行い、実際に供給する圧縮空気はブレーキの近くで生成するようにと当時の6000系開発時に強い指示が飛んだそうです。これは電気信号による指令を基に電空変換弁(EP弁)で所望の空気圧力を生成し、これを中継弁で増幅し実際にブレーキシリンダに供給する空気を生成する方式ですが、今の電車ではすでに当たり前の装備になっています。

近年ではこれらの装置の小型化、さらに伝送系の進化と相まってきめ細かで高速な制御もできるようになってきました。特に目を見張るものでは近年開発・実用化された電空一体小型分散式ブレーキ制御装置(Integrarted Electronic Relay Valve=IERV) が挙げられます。これは電空変換弁と中継弁の機械部品、ブレーキ受量器や演算装置などの制御モジュールなどをひとまとめにパッケージ化したもので、筐体のサイズが40㎝四方未満と非常に小さいことから各台車近傍にそれぞれ設置し、これらを高速の伝送装置で接続することで台車や軸単位での細かいブレーキトルク制御を可能になりました。現在ではメトロ1000/2000系などですでに実用化されていますが、このような最新のブレーキシステムの源流も50年前に開発された6000系にあると考えると、現代の車両の根幹をなす名車だったことが伺えるかと思います。

おまけ、おわり

//

さて、長々と書いてきてしまいましたがいかがでしたでしょうか。様々な技術の原点とされつつも今まであまり知る機会がなかった6000系ですが、今回の製作を通してよりその良さが分かった気がします。現車はすでに引退してしまいましたが、この技術を引き継いだたくさんの車両が今も走っていると考えると、やはり車両というのは既存の技術をベースに日々進化していくものであることを強く実感させられます。ただ模型を作るだけではなく、車両を技術的な視点で観察することの楽しさを再認識させてもらえるいい機会でした。また次回も技術的な視点も交えつつ模型のお話ができればと思います。それでは

タイトルの通りメトロ6000系ハイフン車の製作になります。実はこちらも件の知り合いからの依頼で作ったものになります。鉄コレをベースに各所を加工して実車に極力近づけてみました。

メトロ6000ハイフンといえば革新的な営団6000系列の先駆けとして登場し、各種新技術の試験に供された名車であることをご存知の方も多いかと思います。世界初のサイリスタチョッパ制御の実用化に向けた試験のほか、日本で初となるVVVFインバータの現車搭載試験など何かと「初」の技術を多く詰め込んだ車でありまして、まさに革新的だと言えるでしょう。個人的には、京急でもおなじみの三菱の電気指令式空気ブレーキシステムの先駆けとなる形式であることから営団6000と聞くとまずブレーキのことを思い出します。ブレーキについては当時の開発エピソードなどを聞く機会がありましたので後半で軽く紹介させていただこうかと思います。

今回模型のプロトタイプとしたのは引退直前の仕様ということで、綾瀬支線で活躍していた姿を製作しました。同時期に活躍した5000系3連と仕様を合わせるために台車や主回路、ブレーキ周りが5000系と同等の装備になっている仕様になります。具体的には、制御方式が抵抗制御、ブレーキ方式が電磁直通式に改造された後の姿です。

ざっくりと加工点を整理すると以下のようになります。

①車体ドア部塗装(クレオス35番)・アンチクライマ塗装(クレオスMc211番)

②前面帯嵌り改善加工

③床下機器・前面運転台下機器取り付け(自作データによる3Dパーツ)

④台車加工

⑤屋根色差し・集電装置交換・冷房装置塗装

①車体塗装関連

製品ではドア部分も銀色の塗装で再現されていたため、ドア部分の帯を残すようにマスキングしてクレオス35番 明灰白色で塗装をしました。同時に、前面のアンチクライマについても金属材の違いによる質感を表現するためにクレオスMc211番クロームシルバーで塗り分けをしました。

②前面帯嵌り加工

製品発売当初からTwitterなどで言われていた話として、前面の緑帯部分のパーツの嵌りが悪く、広がっているような状態になっていることが挙げられます。これは車体側の寸法に対して緑帯パーツの内側寸法がわずかに小さいことに起因するようで、今回の加工では帯パーツの内側を強度に気をつけながら削り込むことで広がらずに嵌るよう調整をしました。嵌りがよくなったと同時に外れやすくもなるので接着剤で固定してあります。特に外す用事もなさそうなのでこれでも問題なさそうです。

③床下関連

今回は鉄コレベースの改造ということもあり、製品に特に流用できそうな機器も見当たらなかったためすべての床下機器を自作データの3Dパーツによって表現しています。モデリングにあたって、床下資料が非常に乏しく、またすでに引退後の車両であるため観察に行くこともできずに難儀したのを覚えています。たまたま家にあったとれいんの東京メトロ特集の回に床下写真が掲載されていたので、これを取り込んでトレースする形で3Dデータ製作をしました。抵抗制御車特有の細かい機器や凹凸の多い筐体ばかりで大変でしたが、3両のみの製作だったのが救いでした。

前面の運転台下機器については、詳細な資料が用意できなかったため雰囲気重視でそれっぽい箱をモデリングして取り付けています。電磁直通車っぽさを出すために銀河モデル製の3段配管エッチングパーツも使ってみました。

④台車加工

先述の通り北綾瀬支線での運用開始に伴い5000系のFS-502形台車に振り替えられたため、製品の台車を加工して使用する必要があります。具体的にはブレーキシリンダの削除とブレーキリンクの一部切除になります。実車ではCT車のみ落成時からの台車が改修され使用されていますが、見た目としてはFS-502形とほぼ同様なため模型では3両とも同じ加工をしています。先頭台車にはプラ材の組み立てで排障器を取り付けてみました。前面下部オオイがない形式ですのでいいアクセントになっています。

⑤屋根回り

屋根は配管色差しをいつも通り行っています。パンタグラフについてはTOMIX製のものに交換し、避雷器も別で取り付けをしました。また冷房装置のカバーの色味が良くなかったのでこれについてはGM14番灰色9号で塗装しました。

ざっくり加工点はこんな感じです。今回使用したパーツについてはDMM.makeの私のページで販売をしていますのでよろしかったらご活用いただければ幸いです。

さて、今回は加工ポイントが先の紹介となってしまいましたがここで各車を見ていきましょう。綾瀬の1次試作車用床下パーツ - DMM.make クリエイターズマーケット https://t.co/ZRoZqu0vKD #DMMmake #3DPrinting

— いおんぐりっど. (@kyukon_tech) June 25, 2019

鉄コレ6000ハイフン用床下3Dパーツ販売開始しました!よろしくお願いします! pic.twitter.com/fhiW0Nl6mb

6000-1号車(CT)

海側

山側

綾瀬方の制御付随車です。制御車ながら集電装置を有しているのが特徴で、床下では主に補助電源装置を装備しているようです。落成当初は試験用に三菱の電機子チョッパ装置を装備していたそうですがこれも現在では撤去されています。3両とも共通ですが、いかにも三菱といった感じの筐体をしたブレーキ制御装置がいいですね。

6000-2号車(M1)

海側

山側

中間電動車です。落成当初から抵抗制御の主制御器(CS)を有する車です。海側に並ぶそろばん抵抗とその反対側側面に艤装されるCSと断流器がいかにも抵抗制御車だなといった外観です。

6000-3号車(CM2)

海側

山側

北綾瀬方の制御電動車です。模型で再現した形態では隣のM1とユニットを組む車になります。蓄電池と電動発電機(MG)などを装備しています。山側のATC関連の機器箱も目立つポイントです。

いかんせん資料が少ないので細かい機器の詳細をお話できなかったのが申し訳ないところですが各車の紹介は以上になります。

//

おまけ:6000のブレーキシステムについて

冒頭で少し述べましたが、6000形では三菱の電気指令式空気ブレーキが用いられています。京急車のMBSA作用装置などでその名前を聞いた方も多いかと思いますが、実は営団6000系世代の電車がその先駆けとなっています。遡ること1960年ごろ、三菱電機と三菱重工共同で電気指令式ブレーキの開発が進められており、制御システムなどの電気的な部分を三菱電機が、弁体などの機械的な要素を三菱重工がそれぞれ担当していました。

これら新開発の電気指令式ブレーキは大きく分けて2つに分類され、1つは複数の指令線のON/OFFでブレーキステップの指令を行うデジタル式、もう1つは1本の線に流す電流信号の強さで指令するアナログ式でした。このうち前者は営団6000系よりも少し前に登場した大市交30系でOEC-1という名称で採用されました。三菱サイドではMitsubishi Brake system Step by stepの略称であるMBSと呼ばれ、京急のMBSAなどについてもこのMBSの進化形であると言えます。もう一方のアナログ式に関しては自在制御、連続制御を意味するFreqencyから取ってMBFと名付けられ、営団6000系ではこの方式が採用されました。

営団6000でMBFを採用した理由としては電空協調の演算にアナログ式指令の方が優れていたからだと耳にしたことがあります。やはり電機子チョッパの回生性能を活用したかったのでしょう。黎明期のMBSでは多段式中継弁の膜板不良なども多発しており、整備に難儀したという話も聞きますので当時の営団の選択は正しかったのかもしれません。

ブレーキの指令は応答性の観点から完全に電気のみで行い、実際に供給する圧縮空気はブレーキの近くで生成するようにと当時の6000系開発時に強い指示が飛んだそうです。これは電気信号による指令を基に電空変換弁(EP弁)で所望の空気圧力を生成し、これを中継弁で増幅し実際にブレーキシリンダに供給する空気を生成する方式ですが、今の電車ではすでに当たり前の装備になっています。

近年ではこれらの装置の小型化、さらに伝送系の進化と相まってきめ細かで高速な制御もできるようになってきました。特に目を見張るものでは近年開発・実用化された電空一体小型分散式ブレーキ制御装置(Integrarted Electronic Relay Valve=IERV) が挙げられます。これは電空変換弁と中継弁の機械部品、ブレーキ受量器や演算装置などの制御モジュールなどをひとまとめにパッケージ化したもので、筐体のサイズが40㎝四方未満と非常に小さいことから各台車近傍にそれぞれ設置し、これらを高速の伝送装置で接続することで台車や軸単位での細かいブレーキトルク制御を可能になりました。現在ではメトロ1000/2000系などですでに実用化されていますが、このような最新のブレーキシステムの源流も50年前に開発された6000系にあると考えると、現代の車両の根幹をなす名車だったことが伺えるかと思います。

おまけ、おわり

//

さて、長々と書いてきてしまいましたがいかがでしたでしょうか。様々な技術の原点とされつつも今まであまり知る機会がなかった6000系ですが、今回の製作を通してよりその良さが分かった気がします。現車はすでに引退してしまいましたが、この技術を引き継いだたくさんの車両が今も走っていると考えると、やはり車両というのは既存の技術をベースに日々進化していくものであることを強く実感させられます。ただ模型を作るだけではなく、車両を技術的な視点で観察することの楽しさを再認識させてもらえるいい機会でした。また次回も技術的な視点も交えつつ模型のお話ができればと思います。それでは

PR

京急1000形16次車を作る

どもども。この記事に使う写真を準備したところで寝落ちしたいおんぐりっどです。

さて、新鮮な記事ということで今まで作っていないグループの紹介です。

タイトルの通り1000の16次車になるのですが、16次車のシステムは基本的に既存の銀千に滑走防止機能を付加したものとなっています。以前作成した17次車の記事でそれについては解説していますので今回は16次車特有のフィルムラッピングの再現にフォーカスして見ていくことにしましょう。また、その他電装品に関しても従来の銀千を踏襲した構成ですので、こちらについてはこの記事も参考にしていただけると助かります。

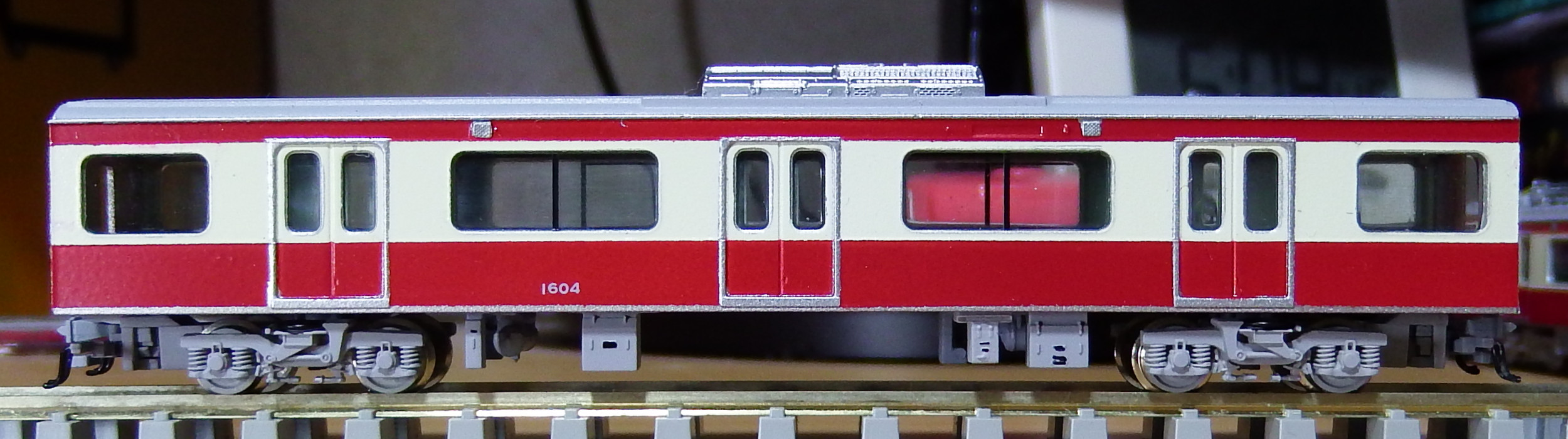

さて、今回作る編成は1600番台1本目の1601編成です。1600という番台はもともと1500形で使われていたものですが、少し前に改番により消滅したものでした。私なんかだと1600と聞いたら無条件に1500形を思い浮かべてしまうので1000の番号として使われたときは少々違和感を覚えたのを覚えていますね。ともあれ1000形の新しい顔としてこの番号が復活してくれたのはうれしい限りです。

さて、いつも通り各車のざっくりした紹介から参りましょう!

デハ1601号車(M2uc1)

海側

山側

浦賀方の制御電動車になります。従来の銀千4/6連と同様の機器配置で、補助電源装置と空気圧縮機を搭載しています。16次車での変更点としては先述のとおり滑走防止制御機能が追加されたため、海側第2台車寄りのブレーキ指令器/ブレーキ継電器箱(BA/BR)に滑走防止制御装置(FSC)が内蔵され従来よりも天地寸法が大きな筐体になっているのが特徴です。SRアンテナが2本となっている屋根はちょうどGMから完成品が発売されたためそれの分売パーツを利用しています。以前製作した17次車1201編成も同様に置き換えました。GM分売屋根高いんだけどなぁ・・・

デハ1602号車(M1u1)

海側

山側

浦賀方の中間電動車です。従来の銀千4/6連のM1u1では集電装置が1基のみの搭載となっていましたが、1600番台では2基の搭載となっているところが大きな差異です。一般的な直流1500V電化の在来線用集電装置の集電電流が1000A/基などといわれていますので編成中4基となったこのグループではそれなりの余裕があると言えるのではないでしょうか。床下配置については従来と同様です。

サハ1603号車(Tu1)

海側

山側

浦賀方の中間付随車です。従来の配置を踏襲しており、差異としては補助継電器(ARB)の隣にFSC箱が追加されたくらいでしょうか。

サハ1604号車(Ts1)

海側

山側

品川方の中間付随車です。Tu1と同様に、従来のTs1にFSC箱が追加された以外は特に変化はありません。

デハ1605号車(M1s1)

海側

山側

品川方の中間電動車です。受給電接触器(SDC)がない以外はM1u1と同様なので割愛します。

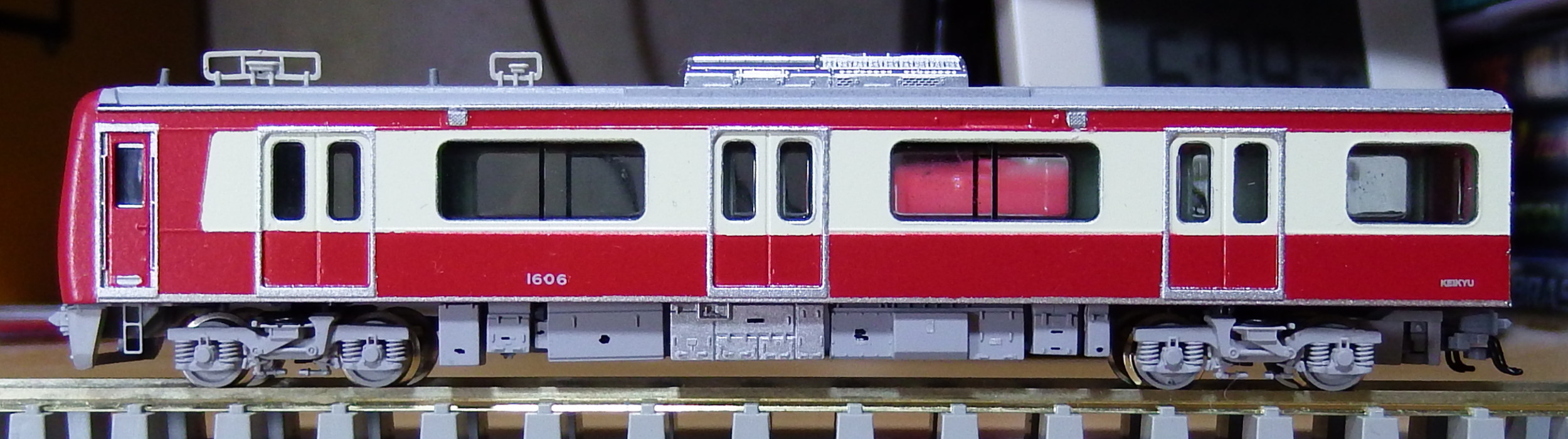

デハ1606号車(M2sc1)

海側

山側

品川方の制御電動車です。10次車からの形態として海側第2台車横にVIS用の行先表示制御器がある以外はM2uc1と同様なので割愛します。

機器構成としてはM1u1の集電装置が2基になったこと、滑走防止機能が追加されたことを除けば(模型で再現できる領域としては)従来の銀千6連と同様と言えそうです。

滑走防止機能の追加に伴い大型化されたBA/BR箱および新しく用意されたFSC箱は17次車の製作同様、自作データの3Dプリントで再現しています。

大型化されたBA/BR箱ですが、FSCが内蔵されたため機器名称銘板が3枚になったこと、三菱を主張するメーカロゴ銘板が取り付けられたことで遠目で見ても大きな差異となっています。

従来タイプのBA/BR箱

FSCが追加されたBA/BR/FSC箱

その他電装品周りとしては、15次車からの形態として高速度遮断器(HB)のパッケージの整形色がアイボリーとなっていることでしょうか。HBと隣の断流器(LB)はいつも通り3Dプリントで出しています。特にHBに関しては枠と本体を別々で出すことでこのような塗り分けも容易でいいですね。通常の射出成型のようなプラ製品では絶対にできない芸当なので3Dプリンタさまさまです。

さて、電装品サイドの説明もそこそこに今回の目玉である車体のラッピング再現について・・・

①車体の2色塗装

まず最初に車体をバーミリオンとアイボリーの2色で塗装します。ここまでで仕上げると17次車の全塗装仕様になります。

②銀色になる部分のマスキング

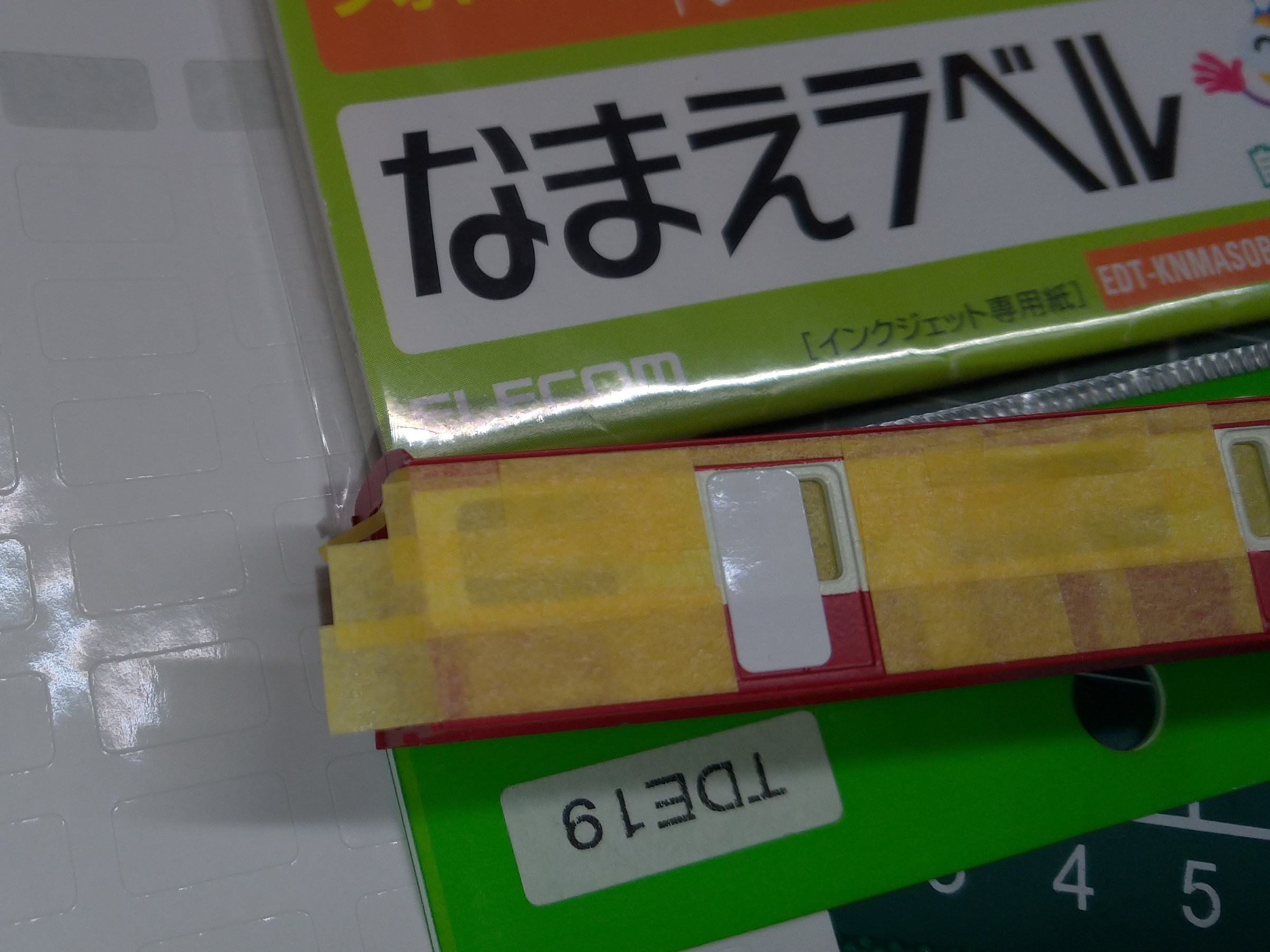

正直これがめちゃくちゃつらいです。様々な太さのマスキングテープを組み合わせたり切り出したりで貼っていきます。

余談ですが、ドア枠のR部分のマスキングをどうしようか悩んでいたところ、不良在庫のお名前シールを発見したためこれをあてがってみるとちょうど曲率が同じくらいだったのでマスキングテープの代用として使用しました。

③塗装

6両分マスキングが終わったら銀塗装をします。いままで缶スプレーのみしか使ったことのなかった私ですが、銀をどうしても細かく吹きたかったので今回はイージーペインタを使用してみました。このため市販の瓶入り塗料が使えたため銀色の表現にも力を入れることが出来ました。ちなみに塗料はガイアノーツの1001番ライトステンレスシルバーにクレオスMc211番クロームシルバーをほんの少しだけ混ぜたものを吹いています。

④めくりの儀~修正・色差し

塗料が乾燥したらマスキングを剥がし、吹き込み個所のタッチアップをします。幸いにも事前のマスキングがうまくいっていたため今回はあまり吹き込みしている場所はありませんでした。また窓枠、ドアのガラス押え部分の銀色がまだ入っていませんのでこれらを色差ししていきます。窓枠については質感に関してそこまでこだわりが無かったので銀色マッキーの細い方で入れています。ドアガラスの押えについては楊枝に銀塗料を載せた状態で淵をくるっと一周させる要領で入れています。本当は烏口とかあるといいのでしょうけれど・・・

すべての色差しが終わってインレタ打ちなども完了したらクリアを吹きます。京急車のクリアといえば光沢とするのが定石とされますが、フィルムラッピングの車は現車でもそこまでの光沢はないように見えるので雰囲気重視で半光沢クリア仕上げとしました。

車体の製作はこのような感じでほとんどがマスキング→塗装→色差しの地道なものとなりました。

最後に16次車からの特徴であるLEDの前照灯を再現します。GMからちょうどLED前照灯を再現した完成品が発売されましたので、こちらのライトユニットを分売で購入して組み込みます。困ったことに新型のライトユニットは旧床下に対応していなかったため、無理やり床板を削り込むことで何とか収めることに成功しました。(写真は1201編成に加工した時の様子)

だいたい加工点の紹介としては以上です。中古品の寄せ集めをもとにあちこち弄って最近の1000を作ってみるといった内容でした。本文中では取り上げませんでしたが、同時に全塗装17次車の1613編成も製作したのをここで少しだけ紹介しておきます。貼と塗、並べると次世代の京急といった感じでわくわくしてきますよね。

記事を書いてる2019年9月現在、1600番台も最終編成と思われる1667編成まですべて出そろい、あっという間に大所帯となってしまったのを実感させられます。これらによって置き換えられた800形を惜しむ声が多いですが、個人的には電車といえど工業製品であり産業機械であると考えていますので新しいものに置き換わっていくのは宿命だと思っています。過去の技術をフィードバックしてより安全で快適な電車を作るのが車両屋の使命なのではないかと考えさせられる世代交代でした。先日の事故で安全の軽視が取り沙汰されている京急ですが、改善すべきところは改善しこれからも独自性のある鉄道であってほしいなぁと思っているところです。

それではまた次回の記事でも個性的な電車を紹介していくつもりなのでお楽しみに~

さて、新鮮な記事ということで今まで作っていないグループの紹介です。

タイトルの通り1000の16次車になるのですが、16次車のシステムは基本的に既存の銀千に滑走防止機能を付加したものとなっています。以前作成した17次車の記事でそれについては解説していますので今回は16次車特有のフィルムラッピングの再現にフォーカスして見ていくことにしましょう。また、その他電装品に関しても従来の銀千を踏襲した構成ですので、こちらについてはこの記事も参考にしていただけると助かります。

さて、今回作る編成は1600番台1本目の1601編成です。1600という番台はもともと1500形で使われていたものですが、少し前に改番により消滅したものでした。私なんかだと1600と聞いたら無条件に1500形を思い浮かべてしまうので1000の番号として使われたときは少々違和感を覚えたのを覚えていますね。ともあれ1000形の新しい顔としてこの番号が復活してくれたのはうれしい限りです。

さて、いつも通り各車のざっくりした紹介から参りましょう!

デハ1601号車(M2uc1)

海側

山側

浦賀方の制御電動車になります。従来の銀千4/6連と同様の機器配置で、補助電源装置と空気圧縮機を搭載しています。16次車での変更点としては先述のとおり滑走防止制御機能が追加されたため、海側第2台車寄りのブレーキ指令器/ブレーキ継電器箱(BA/BR)に滑走防止制御装置(FSC)が内蔵され従来よりも天地寸法が大きな筐体になっているのが特徴です。SRアンテナが2本となっている屋根はちょうどGMから完成品が発売されたためそれの分売パーツを利用しています。以前製作した17次車1201編成も同様に置き換えました。GM分売屋根高いんだけどなぁ・・・

デハ1602号車(M1u1)

海側

山側

浦賀方の中間電動車です。従来の銀千4/6連のM1u1では集電装置が1基のみの搭載となっていましたが、1600番台では2基の搭載となっているところが大きな差異です。一般的な直流1500V電化の在来線用集電装置の集電電流が1000A/基などといわれていますので編成中4基となったこのグループではそれなりの余裕があると言えるのではないでしょうか。床下配置については従来と同様です。

サハ1603号車(Tu1)

海側

山側

浦賀方の中間付随車です。従来の配置を踏襲しており、差異としては補助継電器(ARB)の隣にFSC箱が追加されたくらいでしょうか。

サハ1604号車(Ts1)

海側

山側

品川方の中間付随車です。Tu1と同様に、従来のTs1にFSC箱が追加された以外は特に変化はありません。

デハ1605号車(M1s1)

海側

山側

品川方の中間電動車です。受給電接触器(SDC)がない以外はM1u1と同様なので割愛します。

デハ1606号車(M2sc1)

海側

山側

品川方の制御電動車です。10次車からの形態として海側第2台車横にVIS用の行先表示制御器がある以外はM2uc1と同様なので割愛します。

機器構成としてはM1u1の集電装置が2基になったこと、滑走防止機能が追加されたことを除けば(模型で再現できる領域としては)従来の銀千6連と同様と言えそうです。

滑走防止機能の追加に伴い大型化されたBA/BR箱および新しく用意されたFSC箱は17次車の製作同様、自作データの3Dプリントで再現しています。

大型化されたBA/BR箱ですが、FSCが内蔵されたため機器名称銘板が3枚になったこと、三菱を主張するメーカロゴ銘板が取り付けられたことで遠目で見ても大きな差異となっています。

従来タイプのBA/BR箱

FSCが追加されたBA/BR/FSC箱

その他電装品周りとしては、15次車からの形態として高速度遮断器(HB)のパッケージの整形色がアイボリーとなっていることでしょうか。HBと隣の断流器(LB)はいつも通り3Dプリントで出しています。特にHBに関しては枠と本体を別々で出すことでこのような塗り分けも容易でいいですね。通常の射出成型のようなプラ製品では絶対にできない芸当なので3Dプリンタさまさまです。

さて、電装品サイドの説明もそこそこに今回の目玉である車体のラッピング再現について・・・

①車体の2色塗装

まず最初に車体をバーミリオンとアイボリーの2色で塗装します。ここまでで仕上げると17次車の全塗装仕様になります。

②銀色になる部分のマスキング

正直これがめちゃくちゃつらいです。様々な太さのマスキングテープを組み合わせたり切り出したりで貼っていきます。

余談ですが、ドア枠のR部分のマスキングをどうしようか悩んでいたところ、不良在庫のお名前シールを発見したためこれをあてがってみるとちょうど曲率が同じくらいだったのでマスキングテープの代用として使用しました。

③塗装

6両分マスキングが終わったら銀塗装をします。いままで缶スプレーのみしか使ったことのなかった私ですが、銀をどうしても細かく吹きたかったので今回はイージーペインタを使用してみました。このため市販の瓶入り塗料が使えたため銀色の表現にも力を入れることが出来ました。ちなみに塗料はガイアノーツの1001番ライトステンレスシルバーにクレオスMc211番クロームシルバーをほんの少しだけ混ぜたものを吹いています。

④めくりの儀~修正・色差し

塗料が乾燥したらマスキングを剥がし、吹き込み個所のタッチアップをします。幸いにも事前のマスキングがうまくいっていたため今回はあまり吹き込みしている場所はありませんでした。また窓枠、ドアのガラス押え部分の銀色がまだ入っていませんのでこれらを色差ししていきます。窓枠については質感に関してそこまでこだわりが無かったので銀色マッキーの細い方で入れています。ドアガラスの押えについては楊枝に銀塗料を載せた状態で淵をくるっと一周させる要領で入れています。本当は烏口とかあるといいのでしょうけれど・・・

すべての色差しが終わってインレタ打ちなども完了したらクリアを吹きます。京急車のクリアといえば光沢とするのが定石とされますが、フィルムラッピングの車は現車でもそこまでの光沢はないように見えるので雰囲気重視で半光沢クリア仕上げとしました。

車体の製作はこのような感じでほとんどがマスキング→塗装→色差しの地道なものとなりました。

最後に16次車からの特徴であるLEDの前照灯を再現します。GMからちょうどLED前照灯を再現した完成品が発売されましたので、こちらのライトユニットを分売で購入して組み込みます。困ったことに新型のライトユニットは旧床下に対応していなかったため、無理やり床板を削り込むことで何とか収めることに成功しました。(写真は1201編成に加工した時の様子)

だいたい加工点の紹介としては以上です。中古品の寄せ集めをもとにあちこち弄って最近の1000を作ってみるといった内容でした。本文中では取り上げませんでしたが、同時に全塗装17次車の1613編成も製作したのをここで少しだけ紹介しておきます。貼と塗、並べると次世代の京急といった感じでわくわくしてきますよね。

記事を書いてる2019年9月現在、1600番台も最終編成と思われる1667編成まですべて出そろい、あっという間に大所帯となってしまったのを実感させられます。これらによって置き換えられた800形を惜しむ声が多いですが、個人的には電車といえど工業製品であり産業機械であると考えていますので新しいものに置き換わっていくのは宿命だと思っています。過去の技術をフィードバックしてより安全で快適な電車を作るのが車両屋の使命なのではないかと考えさせられる世代交代でした。先日の事故で安全の軽視が取り沙汰されている京急ですが、改善すべきところは改善しこれからも独自性のある鉄道であってほしいなぁと思っているところです。

それではまた次回の記事でも個性的な電車を紹介していくつもりなのでお楽しみに~

京急旧1000形の抵抗器の話

どうも、さっきの記事(京急600形4次車8連を作る)を書いた後のんびりお風呂に入ってたらまだ書いてないネタがいくつか残ってるのを思い出して慌てて消化してますいおんぐりっどです。一応次もみちゅびしがいいなぁとか言ってしまったのでみちゅびしで・・・

たまには抵抗制御の電車でも取り上げてみましょうかね。

旧1000形後期車の主抵抗器のお話です。

今回は小ネタとして主抵抗器だけに留めて実車のその他の機器についてはあまり触れないことにします。

1000の主抵抗器と言えばいかにも三菱といった感じのそろばん抵抗が特徴ですよね。

実車では1991年分の更新工事までは落成当初からの配列、それ以降の年次での更新工事施工車では放熱に関する対策を理由に一部抵抗器のレイアウトが変更になっています。

今回はこの2形態を3Dプリントパーツで再現してみました。VVVFインバータ制御大好きな私ですが、この三菱のそろばん抵抗は一度3Dプリンタで高精細に再現してみたいと思ってたのでやってみました。

では早速2形態を見ていきましょう。

原型タイプ(~1991年更新施工車)

改良タイプ(1992年~1994年更新施工車)

原型では主抵抗器(MR)がまとまって艤装され、その隣の第2台車寄りに予励抵抗器などの小さいものがまとまっているのに対して、改良タイプではMRが大きく2つのブロックに分けて吊られその間に小さい抵抗器が入る配置になっています。放熱対策による変更とのことなので、発熱の大きいMRを分散して配置することで冷却効率を上げることを狙ったんじゃないかなとか思ったりしてます。(抵抗制御電車ほんと苦手なので詳しくないですごめんなさい)

模型では改良タイプのデータのみ作成し、原型タイプはそれを切り貼りすることで再現しています。実は両方のデータを作成しようとしたのですがPCスペックの都合で出来上がった改良タイプのデータをCAD上で切り貼りできなかったため出力後人力で切り貼りすることにしました。別に大量に作ろうとしている車両ではないのでこれでもいいかなって・・・

CAD上でモデリングするときにだいぶ細かく作ってしまったのでちゃんと出せるか冷や冷やしながらパーツが届くのを待ちましたが、、、

狙い通り細かく出てくれて安心しました。構体に取り付けるためのブラケットは3Dで出してもよかったのですが、モデリングが手間なのと強度確保の観点からプラ材で組んでいます。

今回は1305編成、1345編成、1351編成の計12両を製作したので合計6組の抵抗器を用意しました。高精細モードで出力したためそれなりに高かった記憶がありますw

それ以外の床下は基本的に製品のパーツの切り貼りでやっているので結構な作業量になりました。抵抗制御電車って細かい機器が多くて疲れますよね~

疲れるとか言っておきながらも何だかんだ細かいところまで手を入れて並べてみました。前面の配線類もいいアクセントになってるかと自負しています。

個人的に大好きな1351編成にはライトユニットを仕組んで方向幕も「分かる人には分かる」あの仕様にしてあります。実はこのライトユニット、尾灯のLEDを少し移動させて逆向きに電球色LEDを付けることで急行灯が点灯するようにしてあったりします。

そんな感じで12両分製作した旧1000でした。いつもVVVFインバータ制御の電車ばかり追っかけてる私にとって今回の製作はいつもと違って新鮮でしたね。(新1000じゃないけど)

数十年前の抵抗制御車特有といっても過言ではないメカメカしさ、模型映えだけはするので面白いなぁなんて・・・たまに作るのも悪くないかもしれません。また、作ってて電車の原点に立ち戻って床下機器を考えられるのも面白いところです。機器がブラックボックス化していないので仕組みを目で見て確かめられるのもいいですね。

ではいいコーヒーブレイクを挟んだところで、次の記事ではいつもの感じでまたVVVF制御電車を見ていきましょうかね。きっとこちらも新鮮な記事になると思いますよ~

たまには抵抗制御の電車でも取り上げてみましょうかね。

旧1000形後期車の主抵抗器のお話です。

今回は小ネタとして主抵抗器だけに留めて実車のその他の機器についてはあまり触れないことにします。

1000の主抵抗器と言えばいかにも三菱といった感じのそろばん抵抗が特徴ですよね。

実車では1991年分の更新工事までは落成当初からの配列、それ以降の年次での更新工事施工車では放熱に関する対策を理由に一部抵抗器のレイアウトが変更になっています。

今回はこの2形態を3Dプリントパーツで再現してみました。VVVFインバータ制御大好きな私ですが、この三菱のそろばん抵抗は一度3Dプリンタで高精細に再現してみたいと思ってたのでやってみました。

では早速2形態を見ていきましょう。

原型タイプ(~1991年更新施工車)

改良タイプ(1992年~1994年更新施工車)

原型では主抵抗器(MR)がまとまって艤装され、その隣の第2台車寄りに予励抵抗器などの小さいものがまとまっているのに対して、改良タイプではMRが大きく2つのブロックに分けて吊られその間に小さい抵抗器が入る配置になっています。放熱対策による変更とのことなので、発熱の大きいMRを分散して配置することで冷却効率を上げることを狙ったんじゃないかなとか思ったりしてます。(抵抗制御電車ほんと苦手なので詳しくないですごめんなさい)

模型では改良タイプのデータのみ作成し、原型タイプはそれを切り貼りすることで再現しています。実は両方のデータを作成しようとしたのですがPCスペックの都合で出来上がった改良タイプのデータをCAD上で切り貼りできなかったため出力後人力で切り貼りすることにしました。別に大量に作ろうとしている車両ではないのでこれでもいいかなって・・・

CAD上でモデリングするときにだいぶ細かく作ってしまったのでちゃんと出せるか冷や冷やしながらパーツが届くのを待ちましたが、、、

狙い通り細かく出てくれて安心しました。構体に取り付けるためのブラケットは3Dで出してもよかったのですが、モデリングが手間なのと強度確保の観点からプラ材で組んでいます。

今回は1305編成、1345編成、1351編成の計12両を製作したので合計6組の抵抗器を用意しました。高精細モードで出力したためそれなりに高かった記憶がありますw

それ以外の床下は基本的に製品のパーツの切り貼りでやっているので結構な作業量になりました。抵抗制御電車って細かい機器が多くて疲れますよね~

疲れるとか言っておきながらも何だかんだ細かいところまで手を入れて並べてみました。前面の配線類もいいアクセントになってるかと自負しています。

個人的に大好きな1351編成にはライトユニットを仕組んで方向幕も「分かる人には分かる」あの仕様にしてあります。実はこのライトユニット、尾灯のLEDを少し移動させて逆向きに電球色LEDを付けることで急行灯が点灯するようにしてあったりします。

そんな感じで12両分製作した旧1000でした。いつもVVVFインバータ制御の電車ばかり追っかけてる私にとって今回の製作はいつもと違って新鮮でしたね。(新1000じゃないけど)

数十年前の抵抗制御車特有といっても過言ではないメカメカしさ、模型映えだけはするので面白いなぁなんて・・・たまに作るのも悪くないかもしれません。また、作ってて電車の原点に立ち戻って床下機器を考えられるのも面白いところです。機器がブラックボックス化していないので仕組みを目で見て確かめられるのもいいですね。

ではいいコーヒーブレイクを挟んだところで、次の記事ではいつもの感じでまたVVVF制御電車を見ていきましょうかね。きっとこちらも新鮮な記事になると思いますよ~

京急600形4次車8連を作る

ご無沙汰してます。いおんぐりっどです。

最近いおぐり星に帰省したりで何かといろいろ忙しくていろいろな媒体で更新が滞っておりました。

さて、今回のネタも実は数か月前に完成して軽くTwitterで紹介だけになってたものになります。タイトルからも分かるように600形608編成の製作記事になります。

いつも通り模型の詳細に移る前に軽く実車のご紹介を・・・

実車は600形の4次車グループに属しており、従来の3次車までのシステムから一新された革新的な新形態を示すものになっています。具体的には編成構成が3次車までのMM'ユニット方式を廃して単独M車方式とされ、これに伴い電動車比率も下げられ従来のM:T=3:1から1:1へとなりました。4次車は基本的に4連のグループとなっていますが、608編成のみ8連での製造となっています。このため4連では見られない機器(これは後程解説します)を搭載した車両が存在するなど、4次車の中でも特に異色の編成となっています。当初は編成の浦賀寄り半分が東洋電機、品川寄り半分が三菱電機の電装品を搭載した編成となっていましたが、更新工事に伴い前者4両の主回路機器のみが651編成とトレードする形で吊り変えられました。このため、主回路機器は編成全体で三菱で統一されているのに対し、その他の電装品は落成当初の東洋・三菱の混成のままとなっているのが特徴といえます。

// 651編成の製作記事もよろしければどうぞ→京急600形更新車4連を作る(完)

さて、それでは模型の方を見ていきましょう。

まずはいつも通り各車両の紹介から。

デハ6081号車(Muc)

海側

山側

浦賀方の制御電動車です。主回路装置一式および空気圧縮機(CP)を装備しています。基本的には製品の床下機器を流用して並べ替えたほか、空気タンクやアフタークーラ、CP接触器、高速度遮断器、冷房用配電盤などを自作3Dプリント品で表現しています。これはほかの車両においても同様です。

サハ6082号車(T)

海側

山側

蓄電池と放電抵抗器(RD)を有する中間付随車です。4連のTと機器配置は同一です。先述の通り、主回路機器以外は東洋電機の電装品のままとなっているため、RDも東洋のものになっています。これに関しては自作3Dプリント品で再現しています。

サハ6083号車(Tp)

海側

山側

集電装置および補助電源装置を有する中間付随車です。製品では4次車の床下機器が一切再現されていないため、補助電源周り(SIV、変圧器、SIV遮断器等)はすべて3D自作品で再現しています。SIVが4連のものとは異なり1重系の仕様となっているため筐体のサイズも小さめとなりすっきりした印象なのが特徴です。余談ですが、T系の車に集電装置2基と補助電源を載せる機器配置はこの後の2100形さらに1000形アルミ車まで引き継がれており、このような意味でも4次車は従来の形式とは異なる革新的なグループであると言えるでしょう。

デハ6084号車(Mu)

海側

山側

浦賀方の中間電動車です。基本的なM系の構成から空気圧縮機関連を取り除いたような構成になっています。ユニットの切れ目に位置するため山側に受給電接触器(SDC)を装備しています。また、運転台を有しないためブレーキ指令器(BA)がなく、このため山側第1台車付近の機器箱がブレーキ演算装置(BCB)単独の小型のものになっています。(Mucの画像と比較してみてネ)

デハ6085号車(Ms)

海側

山側

品川方の中間電動車です。基本的なM系の構成と同じになっています。BCBに関しては4号車同様です。

サハ6086号車(T)

海側

山側

基本的な構成は2号車同様ですがこちらは電装品が三菱のユニットに属するためRDが三菱製のものになっています。同様に自作3Dパーツです。

サハ6087号車(Tp)

海側

山側

3号車同様の構成です。6号車同様電装品が三菱のため、補助電源装置周りがそっくり三菱のものになっています。補助電源周りは筐体形状が2100形のそれと同一のため2100形用に製作したデータをもとに3Dプリントして使用しました。模型では動力車にしてあります。

デハ6088号車(Msc)

海側

山側

1号車(Muc)と同様ですが、山側第2台車脇に車内VIS用の行先表示制御器が搭載されています。

さて、全車をざっくり見てきましたが今回のポイントは大きく分けて2つ、各車で異なる補助電源周りとその他細かい加工点です。

まず補助電源に関して、実車では東洋のSIVがSVH-170-4009A、三菱のものがNC-WAT150Aになっています。それぞれ4連用のSVH-85W-4009A、NC-WAT150Bの1重系バージョンといったところでしょうか。8連では片方のSIVが故障しても受給電回路の接続でもう片方のSIVを使用して運転が続行できるため、2重系とする必要性が薄いことからこのような構成になっているようです。同様に変圧器(IVT)、SIV遮断器(IvHB)等も1回路でいいため4連とは異なるものになっているというわけです。

模型ではこれらすべてを自作データの3Dパーツで再現してみました。ヒートシンクの立体感がたまらないですね。

余談ですが三菱のNC-WAT150Aに関しては2100形用のデータ(NC-WAT150C)を流用したと述べましたが、これは実車の機器もインバータの出力電圧が異なるだけで筐体が同一のためです。

3号車補助電源(東洋電機)

7号車補助電源(三菱電機)

SIVが1群のみとなったため、集電装置の下流に設置されるSIV総括ヒューズ(SIVF)も1個のみの搭載となっています。配管を引きなおすのが手間だったので既存の配管と台座を片側撤去する形でお茶を濁していますw 実はSIVFのことを完全に忘れて作業しており、完成直前に思い出し慌てて屋根だけ追加加工と再塗装をしたりしています・・・

補助電源と同様に放電抵抗器(RD)のメーカ差も3Dプリントで再現しました。このように車体中央に艤装される機器は両側面からのディテールを重視したいため、分割して出力した上で塗装して組み立てる方式にしました。

2号車RD(東洋電機)

6号車RD(三菱電機)

次にその他の加工ポイントですが、基本的にいつもの加工ポイントを踏襲しつつ、ところどころ3Dパーツを入れたりしてディテールアップをしています。

真新しいポイントとしてはCP脇に設置されるアフタークーラの3Dパーツ化でしょうか。冷却パイプが細いため出力品が脆くなりがちでしたが、瞬間接着剤を流しておくことで実用上十分な強度を確保してあります。

また4次車の特徴として、CPが低圧2段・高圧1段のC-2000LA形になっているためこちらも製品化されている2気筒のものを切り継ぐことで再現しています。

VVVFインバータ装置は三菱製15V61形となっています。ヒートシンクのザルに斜め方向の造形を用いた斬新なパワーユニット部が目を引く筐体ですが、こちらは製品の造形がそれなりによかったためスミ入れ程度の加工でそのまま用いています。

台車に関して、600形では付随台車のみユニットブレーキが採用されています。このため模型でもブレーキシリンダおよびリンクの撤去を行いました。

電動台車

付随台車

※現車の付随台車(参考)

屋根上にはSRアンテナを取り付け最近の仕様としてあります。

ざっとこんな感じでしょうか。いつも通りのクオリティですw

実はこの編成は知人からの依頼で製作したものでして、記事を書いてる段階で私の手元にはすでにありません。本日たまたまヤフオクを巡回してたらなんとこの車が出品されててちょっと驚いています。結構製作頑張ったんだけどなぁ・・・・

いろいろ言いたいことはありますがここで書いてもしょうがないのでとりあえずリンクだけ貼っておきます。

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k410263834

そんなわけで革新的な4th editionはいかがでしたでしょうか。個人的に大好きなみちゅびしの車だったので作ってて楽しかったですね。また次の製作記もみちゅびしになるといいなぁ・・・なんて

それでは。

今度は自分でちゃんと大切にできる模型作りをしたいですね。みちゅびしぃ・・・

最近いおぐり星に帰省したりで何かといろいろ忙しくていろいろな媒体で更新が滞っておりました。

さて、今回のネタも実は数か月前に完成して軽くTwitterで紹介だけになってたものになります。タイトルからも分かるように600形608編成の製作記事になります。

いつも通り模型の詳細に移る前に軽く実車のご紹介を・・・

実車は600形の4次車グループに属しており、従来の3次車までのシステムから一新された革新的な新形態を示すものになっています。具体的には編成構成が3次車までのMM'ユニット方式を廃して単独M車方式とされ、これに伴い電動車比率も下げられ従来のM:T=3:1から1:1へとなりました。4次車は基本的に4連のグループとなっていますが、608編成のみ8連での製造となっています。このため4連では見られない機器(これは後程解説します)を搭載した車両が存在するなど、4次車の中でも特に異色の編成となっています。当初は編成の浦賀寄り半分が東洋電機、品川寄り半分が三菱電機の電装品を搭載した編成となっていましたが、更新工事に伴い前者4両の主回路機器のみが651編成とトレードする形で吊り変えられました。このため、主回路機器は編成全体で三菱で統一されているのに対し、その他の電装品は落成当初の東洋・三菱の混成のままとなっているのが特徴といえます。

// 651編成の製作記事もよろしければどうぞ→京急600形更新車4連を作る(完)

さて、それでは模型の方を見ていきましょう。

まずはいつも通り各車両の紹介から。

デハ6081号車(Muc)

海側

山側

浦賀方の制御電動車です。主回路装置一式および空気圧縮機(CP)を装備しています。基本的には製品の床下機器を流用して並べ替えたほか、空気タンクやアフタークーラ、CP接触器、高速度遮断器、冷房用配電盤などを自作3Dプリント品で表現しています。これはほかの車両においても同様です。

サハ6082号車(T)

海側

山側

蓄電池と放電抵抗器(RD)を有する中間付随車です。4連のTと機器配置は同一です。先述の通り、主回路機器以外は東洋電機の電装品のままとなっているため、RDも東洋のものになっています。これに関しては自作3Dプリント品で再現しています。

サハ6083号車(Tp)

海側

山側

集電装置および補助電源装置を有する中間付随車です。製品では4次車の床下機器が一切再現されていないため、補助電源周り(SIV、変圧器、SIV遮断器等)はすべて3D自作品で再現しています。SIVが4連のものとは異なり1重系の仕様となっているため筐体のサイズも小さめとなりすっきりした印象なのが特徴です。余談ですが、T系の車に集電装置2基と補助電源を載せる機器配置はこの後の2100形さらに1000形アルミ車まで引き継がれており、このような意味でも4次車は従来の形式とは異なる革新的なグループであると言えるでしょう。

デハ6084号車(Mu)

海側

山側

浦賀方の中間電動車です。基本的なM系の構成から空気圧縮機関連を取り除いたような構成になっています。ユニットの切れ目に位置するため山側に受給電接触器(SDC)を装備しています。また、運転台を有しないためブレーキ指令器(BA)がなく、このため山側第1台車付近の機器箱がブレーキ演算装置(BCB)単独の小型のものになっています。(Mucの画像と比較してみてネ)

デハ6085号車(Ms)

海側

山側

品川方の中間電動車です。基本的なM系の構成と同じになっています。BCBに関しては4号車同様です。

サハ6086号車(T)

海側

山側

基本的な構成は2号車同様ですがこちらは電装品が三菱のユニットに属するためRDが三菱製のものになっています。同様に自作3Dパーツです。

サハ6087号車(Tp)

海側

山側

3号車同様の構成です。6号車同様電装品が三菱のため、補助電源装置周りがそっくり三菱のものになっています。補助電源周りは筐体形状が2100形のそれと同一のため2100形用に製作したデータをもとに3Dプリントして使用しました。模型では動力車にしてあります。

デハ6088号車(Msc)

海側

山側

1号車(Muc)と同様ですが、山側第2台車脇に車内VIS用の行先表示制御器が搭載されています。

さて、全車をざっくり見てきましたが今回のポイントは大きく分けて2つ、各車で異なる補助電源周りとその他細かい加工点です。

まず補助電源に関して、実車では東洋のSIVがSVH-170-4009A、三菱のものがNC-WAT150Aになっています。それぞれ4連用のSVH-85W-4009A、NC-WAT150Bの1重系バージョンといったところでしょうか。8連では片方のSIVが故障しても受給電回路の接続でもう片方のSIVを使用して運転が続行できるため、2重系とする必要性が薄いことからこのような構成になっているようです。同様に変圧器(IVT)、SIV遮断器(IvHB)等も1回路でいいため4連とは異なるものになっているというわけです。

模型ではこれらすべてを自作データの3Dパーツで再現してみました。ヒートシンクの立体感がたまらないですね。

余談ですが三菱のNC-WAT150Aに関しては2100形用のデータ(NC-WAT150C)を流用したと述べましたが、これは実車の機器もインバータの出力電圧が異なるだけで筐体が同一のためです。

3号車補助電源(東洋電機)

7号車補助電源(三菱電機)

SIVが1群のみとなったため、集電装置の下流に設置されるSIV総括ヒューズ(SIVF)も1個のみの搭載となっています。配管を引きなおすのが手間だったので既存の配管と台座を片側撤去する形でお茶を濁していますw 実はSIVFのことを完全に忘れて作業しており、完成直前に思い出し慌てて屋根だけ追加加工と再塗装をしたりしています・・・

補助電源と同様に放電抵抗器(RD)のメーカ差も3Dプリントで再現しました。このように車体中央に艤装される機器は両側面からのディテールを重視したいため、分割して出力した上で塗装して組み立てる方式にしました。

2号車RD(東洋電機)

6号車RD(三菱電機)

次にその他の加工ポイントですが、基本的にいつもの加工ポイントを踏襲しつつ、ところどころ3Dパーツを入れたりしてディテールアップをしています。

真新しいポイントとしてはCP脇に設置されるアフタークーラの3Dパーツ化でしょうか。冷却パイプが細いため出力品が脆くなりがちでしたが、瞬間接着剤を流しておくことで実用上十分な強度を確保してあります。

また4次車の特徴として、CPが低圧2段・高圧1段のC-2000LA形になっているためこちらも製品化されている2気筒のものを切り継ぐことで再現しています。

VVVFインバータ装置は三菱製15V61形となっています。ヒートシンクのザルに斜め方向の造形を用いた斬新なパワーユニット部が目を引く筐体ですが、こちらは製品の造形がそれなりによかったためスミ入れ程度の加工でそのまま用いています。

台車に関して、600形では付随台車のみユニットブレーキが採用されています。このため模型でもブレーキシリンダおよびリンクの撤去を行いました。

電動台車

付随台車

※現車の付随台車(参考)

屋根上にはSRアンテナを取り付け最近の仕様としてあります。

ざっとこんな感じでしょうか。いつも通りのクオリティですw

実はこの編成は知人からの依頼で製作したものでして、記事を書いてる段階で私の手元にはすでにありません。本日たまたまヤフオクを巡回してたらなんとこの車が出品されててちょっと驚いています。結構製作頑張ったんだけどなぁ・・・・

いろいろ言いたいことはありますがここで書いてもしょうがないのでとりあえずリンクだけ貼っておきます。

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k410263834

そんなわけで革新的な4th editionはいかがでしたでしょうか。個人的に大好きなみちゅびしの車だったので作ってて楽しかったですね。また次の製作記もみちゅびしになるといいなぁ・・・なんて

それでは。

今度は自分でちゃんと大切にできる模型作りをしたいですね。みちゅびしぃ・・・

えまたろわ゛ちほこむ

私はもう帰ろうよって言った。

彼女は言った、「あそこは帰るべき場所じゃないよ」

来月にはアカウントが完全に消滅する。

泣きそうになるよね。

生きてるかを心配してるフォロワーさんが結構いるみたい。

いつまでこんなことやるの?

気分が落ち着くまでかな。

留守にします、当分の間。

いつも通りの生活をしてください。

皆さんはその方が幸せだと思います。

知ってた。

逃げ場がない。

多分どこかでこうなっていると。

いつもみたいに魘されて起きた。

<!>トンネル火災が起きた。こっち側に逃げろ

△頭を食べ尽くされる前に……↓

戻ればそれは憎悪の感情に変わるだろう。

2人には申し訳ないことをしていると思う。

もう少しこちらに居ます。

普段通りにしてください。

△どっちの出口に向かうか

自分には何の価値もない

作品も能力も人格もさ

ついには何かを生み出す気力さえなくなってきたような

失踪だってそんな理由だったり

たぶん居場所はお布団の上

いつまでも心配させるわけにはいかないか

△某氏と某氏へ

あまり考えると脳みそを食べつくされます

無かった人間だと思ってもらっていいので

大切なのは他人を気にすることじゃない

早く寝るのが幸せ

忘れてほしいの

ループした読み方をしてほしいと思う私

苦しませるのは本意ではないと思いまして

なんとなく浮上してみた昨日の夕べ

いつか戻ってきます

・・ ・-・・ ・-・・ -・-・ --- -- ・ -・・・ ・- -・-・ -・- ・・・ --- --- -・

プロフィール

HN:

いおんぐりっど

性別:

女性

自己紹介:

京急/鉄道模型/床下機器/電気・電子工作/音楽アレンジ作り/同人活動

サークル:霊烏路車輌製造 主宰

Twitter:@kyukon_tech

サークル:霊烏路車輌製造 主宰

Twitter:@kyukon_tech

最新記事

(02/26)

(02/26)

(12/29)

(12/27)

(07/09)

リンク